APNA SAMAJ

माहेश्वरी जाति की उत्पत्ति

माहेश्वरी जाति का वास्तविक ऐतिहासिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी का एकमात्र स्रोत एक पुस्तक "इतिहास कल्पद्रुम माहेश्वरी कुलभूषण" है, जिसके लेखक मुंडवा के शिवकरणजी दरक थे। इस पुस्तक के आधार पर, माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है:

चौहान वंश के सुर्यवंशी राजा खडगलसेन ने खंडेलानगर राज्य पर राज किया था। वह एक बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासनकाल में उनके राज्य में लोग खुशहाली और शांति से जीते थे। लेकिन राजा को संतान नहीं होने की चिंता रहती थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। ब्राह्मण राजा के इस आदर सत्कार से बहुत खुश थे और उनको एक वर मांगने को कहा । राजा ने फिर अपनी संतान की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मणों ने कहा, "अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो आपको एक बहुत साहसी संतान प्राप्त होगी, लेकिन उसे उत्तर की ओर जाने की अनुमति न दें और वह जब तक 16 वर्ष का नहीं हो जाए तब तक सूर्य-कुण्ड में स्नान न कराएं। अगर राजकुमार ब्राह्मणों का आदर करता है, तो वह एक महान राजा बनेगा, अन्यथा वह उसी राज्य में पुनः जन्म लेगा।" इस प्रकार, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्रेरित होकर राजा ने ब्राह्मणों को समृद्धि दी। राजा ने शिवजी का तप किया और उन्हें वरदान मिला।

राजा खडगलसेन की 24 रानियां थीं। कुछ दिनों बाद, उन रानियों में से एक रानी चंपावती ने एक बच्चे को जन्म दिया। राजा बहुत खुश थे और उन्होंने राजकुमार का नाम सुजान कुंवर रखा। राजकुमार ने 7 वर्ष की आयु तक घुड़सवारी , शस्त्र चलाना आदि सीखा। जब वह 12 वर्ष की आयु में पहुंचा, तो उसके दुश्मन उससे डरते थे। राजा उसके कार्य से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने सतर्क रहकर यह सुनिश्चित किया कि राजकुमार उत्तर की ओर न जाएं।

एक बार एक जैन साधु आया और राजकुमार को जैन धर्म के बारे में प्रवचन दिया, उसे शिव विरोधी विचारों में आकर्षित किया और ब्राह्मणों के दोषों को दिखाया। 14 वर्ष की आयु में, राजकुमार ने शिव सम्प्रदाय का विरोध किया और जैन धर्म का अनुसरण करना शुरू किया। उसने पूरब, पश्चिम, और दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया और मूर्ति पूजा को निषेधित किया। उसने ब्राह्मणों को तंग किया और उनकी जनेऊ तोड़ दी। उसने यज्ञ और हवन सहित सभी धार्मिक गतिविधियों को निषेधित किया। राजा के भय से, वह कभी उत्तर की ओर नहीं गया, लेकिन किसी को किसी की किस्मत नहीं रोक सकती।

एक बार उसने उत्तर की ओर अपने 72 अधिकारियों (उमराओ) के साथ सूर्यकुंड जाने का निर्णय लिया। जब उसने देखा कि 6 ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, तो उसने अपने अधिकारियों से यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया और ऋषियों को परेशान किया। इसको देखकर ऋषियों ने उन्हें पत्थर की तरह होने का श्राप दिया। इस प्रकार, राजकुमार सहित उसके सभी अधिकारी और घोड़े अचेत हो गए। यह खबर सभी दिशाओं में तेजी से फैल गई।

राजा और नागरिक इस खबर को सुनकर चिंतित हो गए। राजा खडगलसेन की इस आघात से मृत्यु हो गई । उनकी 16 रानियां सती बन गईं। राज्य के संरक्षक की अभाव में, पड़ोसी दुश्मन ने राज्य पर हमला किया। उन्होंने राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित किया और उन्हें अपने राज्यों में मिला दिया। जैसे ही यह घटना हुई, राजकुमार की पत्नी और 72 अधिकारियों की पत्नियां रोती रोती ऋषियों के पास गईं। उन्होंने विनम्रता से अनुरोध किया और अपने पतियों के जीवन की भिक्षा मांगी । यह देखकर ऋषि दयालु हो गए। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे श्राप को पलटने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं रखते। उन्होंने महिलाओं को सुझाव दिया कि वे एक निकट की गुफा में जाएं और भगवान शिव की पूजा करें ताकि श्राप को हटाया जा सके। सभी महिलाएं एक गुफा में गईं और भगवान शिव का शांतिपूर्वक ध्यान किया।

कुछ समय बाद, भगवान शिव और पार्वतीजी उस स्थान के सामने प्रकट हुए जहां राजकुमार और अधिकारी पत्थर की तरह पड़े थे। पार्वतीजी ने पूछा कि यह क्या हुआ और फिर शिवजी ने पूरी कहानी सुनाई।

इस समय राजकुमार की रानी और अधिकारियों की पत्नियां पार्वतीजी के पैरों में गिरीं और अपनी पीड़ा को व्यक्त की। भगवान शिव ने सब को मोहनिद्रा से मुक्त कर चेतन किया। राजकुमार होश में आया तो उसकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी और मोहित हो गया। इसे देखकर पार्वतीजी ने राजकुमार को ऐसे शापित किया: "ओ बुरे आदमी ! तुम हमेशा भोजन के लिए भीख मांगोगे और तुम्हारी सभी आने वाली पीढ़ियां भोजन के लिए भीख मांगेंगीं"! इन लोगों को बाद में "जागा" (भाट) कहा गया।

७२ अधिकारियों ने कहा: "हे भगवान! अब हमें रहने के लिए जगह नहीं है। हम क्या करें?" तब शिवजी ने उन्हें सूचित किया कि, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया है, इसलिए अब उन्हें वैश्य धर्म को स्वीकार करना है। सूर्यकुंड जाएं और स्नान करें। जब वे स्नान कर रहे थे, उनकी तलवार कलम बन गई, म्यान तुला की डंडी बन गयी , और ढाल वजन करने की तराजू के पलड़े बन गए । सभी अधिकारी वैश्य बन गए। भगवान महेश ने उन्हें शिक्षा दी, इसलिए उन्हें "माहेश्वरी" वैश्य कहा गया।

जब ऋषियों जानकारी मिली कि सभी को कोई शाप मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने भगवान से पूछा: "हे भगवान! हमारा अधूरा यज्ञ कैसे पूरा होगा?" इसलिए भगवान ने अधिकारियों को सिखाया कि अब से ये ऋषि तुम्हारे गुरु हैं और तुम इन्हें इस प्रकार स्वीकार करो।

भगवान ने ऋषियों को बताया कि इनके पास वर्तमान में कुछ नहीं है, लेकिन जब उनके घर में कोई अवसर होगा, तो वे अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें सामग्री देंगे। तुम्हें इन्हें अपने धर्म का पालन करना सिखाना चाहिए। ऋषियों ने इन्हें अपने छात्रों के रूप में स्वीकार किया, और प्रत्येक ऋषि ने 12 छात्रों को स्वीकार किया। उनका विवरण निम्नलिखित है:

(1) पाराशर ऋषि से पारिक

(2) दधीचि ऋषि से ददमा

(3) गौतम ऋषि से आदिगोल

(4) खड़िक ऋषि से खंडेलवाल

(5) सुकुमार्ग ऋषि से सुकुवाल

(6) सरसुर ऋषि से सारस्वत ब्राह्मण/पुरोहित ।

कुछ समय के पश्चात खंडेला छोड़ने के बाद, सभी ने डीडवाना में बस गए । इन ७२ अधिकारियों से, ७२ नुख (जातियाँ) उत्पन्न हुईं और इन नुख् से व्यापार के आधार पर उप-नुख् उत्पन्न हुए। यह दिन जेठ-सुद माह की नवमी का दिन था। यह इस जाति का जन्मदिन है और भारत भर में माहेश्वरी द्वारा "महेश नवमी" के रूप में मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज समय के साथ-साथ सतत प्रगति कर रहा है।

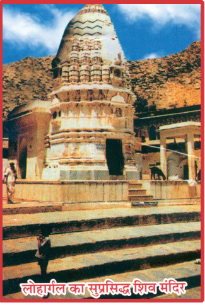

लोहार्गल (अक्षांश 75º 24’ E, देशांतर 27º 40’ N) माहेश्वरियों की उत्पति का स्थान

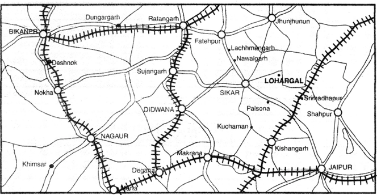

माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति स्थान को दर्शाने वाला मानचित्र

जैसा कि पहले कहा गया कि राजपूत वैश्य बन गए और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके चलते उन्हें माहेश्वरी कहा गया, यह उनका उत्पत्ति स्थान है। यह झुंझुनू जिले में है। लोहारगल सीकर और झुंझुनू जिलों की सीमा पर है। राज्य परिवहन बसें लोहारगल के लिए उपलब्ध हैं।

1. बीकानेर से जयपुर की बसें ड़ूँगरगढ़ - रतनगढ़ - लक्ष्मणगढ़ - नवलगढ़ के माध्यम से जाती हैं और सीकर पहुंचती हैं। सीकर से जयपुर की ओर जाते समय लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क दोहरी हो जाती है जो लोहारगल की ओर जाती है।

2. बीकानेर से जयपुर की बसें देसनोक - नोखा - संदवा – सुजानगढ़ - सालासर के माध्यम से भी जाती हैं और सीकर पहुंचती हैं। सीकर से लोहारगल पहुंचा जा सकता है। एस.टी. बसों की बजाय, टैक्सी, जीप या कार से यात्रा करना सुविधाजनक है। यहां कोई आवास की सुविधा नहीं है। आप केवल जयपुर में रुक सकते हैं। हालांकि हाल ही में माहेश्वरी भवन का निर्माण हुआ है। बिड़ला ने लोहारगल में एक सेनेटोरियम बनाया है। वहां एक शिव मंदिर और सूर्यकुंड भी हैं। लोहारगल से डीडवाना (जिला - नागौर) की दूरी पश्चिम में लगभग 115 किलोमीटर है।

थर का संक्षेप भूगोल और इतिहास

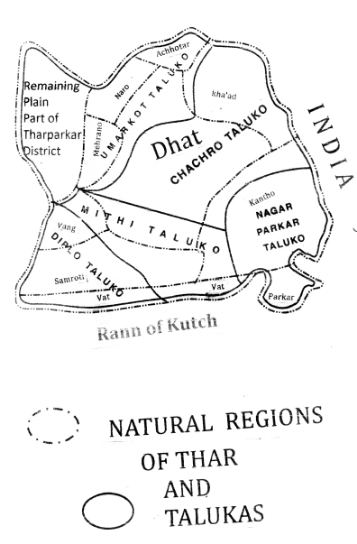

सिंध के दक्षिण पूर्व में थरपारकर जिला है। इस जिले के दो हिस्से रेतीले और सूखे हुए थे। तीसरा हिस्सा समतल था और इसलिए सिंधु नदी के कैनाल से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकता था। इसलिए यह हिस्सा समृद्धिशाली था। रेतीले क्षेत्र के पूर्व में करूंझर पहाड़ था। सूखे हुए भूमि के लिए संस्कृत शब्द है "स्थल"। स्थल से थल और आखिरकार इस क्षेत्र के लिए नाम थर आया। "थर" की विशाल रेगिस्तान का अधिकांश सिंध भाग और राजस्थान में फैला हुआ है। थरपारकर जिले का ढाट क्षेत्र और कुछ पास के भूमि को मुख्यतः "थार" कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में थर कहा जाता है जो गलत है। शब्द का सही उच्चारण थर है।थर रेगिस्तान के पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंग, पश्चिम में खैरपुर राज्य, और उसके बाद आगे समृद्धिशाली क्षेत्र है। दक्षिण में कच्छ और उत्तर में पंजाब-हरियाणा की दक्षिण सीमाएँ हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या शुष्क भूमि और बड़े रेतीले टीलों के कारण विरल है। बड़े शहर कम हैं और गाँव एक-दूसरे से दूर हैं।

बहुत सदियों पहले, राजस्थान के कुछ हिस्सों और कच्छ के रेगिस्तान में समुद्र था। यह समुद्र खंभात से जुड़ा हुआ था। उस समय सिंधु नदी की शाखा में से एक, "हाकड़ो नदी" जो पंजाब के पंचनद क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी, बहावलपुर के पूर्व से गुजरकर कच्छ के रेगिस्तान के पास समुद्र से मिलती थी। उस समय, वहां पारिनगर नाम का एक बड़ा बंदरगाह था और उसमे बड़े जहाज तैरते थे। अंत में समुद्र गति या भूकंप के कारण, हाकड़ो नदी का प्रवाह रुक गया और सिंधु नदी ने भी अपना मार्ग पश्चिम में बदल लिया। इसके बाद पूरा क्षेत्र सूखा और रूखा हो गया। नगरपारकर पहुंचने के लिए, कच्छ की रेगिस्तान को पार करना होता था (शाब्दिक रूप से "पार करी उकरवू"।) इस वाक्य से, इस नगर का नाम "पारकर" था। नगरपारकर कारुंझार पहाड़ के तलहटी में स्थित है।

"थर" + "पारकर" = थरपारकर जिले का नाम है। रेगिस्तान की टीलों को थर में "ढेबा" या "भिट्ट" कहा जाता है। सूर्योदय के समय जो हिस्सा सूर्य को मिलता है, उसे "तिरकोल" कहा जाता है और टीले की दूसरी ओर को "गोच्चर" कहा जाता है। जिस जगह ये दो भिट्ट मिलते हैं , उसे "बुक्कड़" कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को "मथारी" और अंत को "पोच्छंडो" कहा जाता है। भिट्टों के बीच का बड़ा मैदान "दोहर" कहलाता है, जो आबादी के लिए उपयुक्त था। यहां गाँव स्थापित होते थे, कुएं खुदवाए जाते थे और वर्षा में खेती होती थी। छोटी भिट्ट को "दरो" कहा जाता है। इसी कारण से "मोहन-जो-दारो" और "काहु-जो-दारो" नाम आते हैं।

कांटियो और उमरकोट के बीच लगभग 28 मील क्षेत्र में करीब 140 बड़े बालू के ढेर हैं। सबसे बड़े ढेर मिठी तालुका में हैं। इन ढेरों के कारण थर में कोई नदी नहीं है और वहां पहियों वाले वाहन नहीं चलते थे।इसकी भूवैज्ञानिकता के आधार पर, थर के क्षेत्रों को खाअड़ , कंठो, पारकर, वट, समरोती, वंगों, महेरानो, नारो, अच्छोतर और ढाट जैसे विभिन्न नामों से जाना गया था। "ढाट " थर का मुख्य केंद्रीय हिस्सा था। इसमें उमरकोट, छाछरो और मिठी तहसील के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके कारण पूरी थर को ढाट के रूप में जाना जाता था और वहां तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले माहेशवरियों को "ढाटी माहेशवरियों " के नाम से विशिष्ट रूप से जाना जाता था। कुछ लोग उन्हें "थरी माहेश्वरी" भी कहते थे।थरपारकर जिला उत्तर अक्षांश 24°-13' से 25°-22' और पूर्व देशान्तर 68°-40' से 71°-11' के बीच स्थित है। इसका कुल सतह क्षेत्र 13690 वर्ग मील था, जिसमें से 8496 वर्ग मील क्षेत्र वाला बालूदार और पहाड़ी था। उपजाऊ भूमि का क्षेत्र केवल 5194 वर्ग मील था।

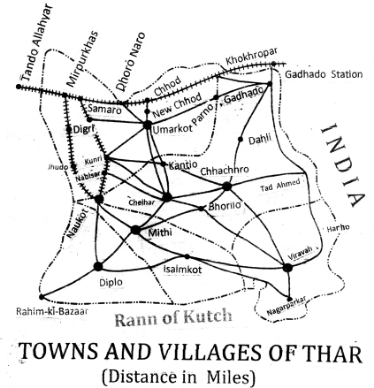

| मिठी – नउकोट | 32 | काँटीओ - उमरकोट | 14 | उमरकोट – छोर | 14 |

|---|---|---|---|---|---|

| मिठी - भोरीलो | 24 | छाछरों - कुनरी | 48 | चेलहार - कुनरी | 30 |

| भोरीलो - छाछरों | 16 | छाछरों – डाहली | 32 | मिठी – इस्लाम कोट | 28 |

| मिठी - चेलहार | 20 | डाहली – गढड़ो सिटी | 16 | चेलहार - छाछरों | 30 |

| चेलहार - कांटीयों | 14 | उमरकोट - गढड़ो सिटी | 60 | इस्लाम कोट – नगरपारकर | 52 |

| चेलहार - नउकोट | 32 | उमरकोट - छाछरों | 40 | छोर - गढड़ो सिटी | 60 |

पूरब में गुजरात और राजस्थान राज्य, उत्तर में सांघड जिला, पश्चिम में हैदराबाद जिला और दक्षिण में कच्छ का रण था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिला तीन उप-विभागों में विभाजित था:

मीरपुरखास उप-विभाग: यहां ज़मीन पूरी तरह से सिंचाई के अधीन थी। यहां रेलवे और सड़कें थीं।

नारो उप-विभाग:यहां ज़मीन पूरी तरह से सिंचाई के अधीन थी। यहां रेलवे और सड़कें थीं।

थर उप-विभाग: यह भी पूरी तरह से शुष्क और बालूदार भू-सीमा थी। पूरब में पहाड़ी क्षेत्र था। यहां सिंचाई की सुविधा नहीं थी। यहां सड़कें नहीं थीं। कृषि पूरी तरह बरसात पर निर्भर करती थी। थर उप-विभाग में, मिठी, डिपलो , छाछरो और नगरपारकर तहसीलें स्थित थीं जहां एक मुख्तियारकार (ममलतदार) का नियुक्त होता था। मिठी में एक उप-कलेक्टर और उप-सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डी.एस.पी.) भी था। ए.डी. 1906 तक, जिले का मुख्यालय उमरकोट था जो 1907 में मिरपुरखास में बदल गया। (ए.डी. 1992 के बाद, मुख्य थारपारकर जिला को दो जिलों में विभाजित किया गया है। थर उप-विभाग से कुछ और हिस्सों को जोड़कर, नया मुख्यालय मिठी में स्थानांतरित किया गया है) ।

अब हम थर के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। थर का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है। उमरकोट, नगरपारकर आदि प्राचीन शहर थे। परिनगर एक बड़ा बंदरगाह था। नगरपारकर और विरावाह में जैन धर्म फैला था। बौद्ध और जैन मंदिर भी थे। गोड़ी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी वहीं था। इससे पहले, थर को परमार राजपूत (एक क्षत्रिय जाति) ने शासित किया था। इसके बाद सुमरा राजपूत आए। इसके बाद ए.डी. 1125 में सोढ़ा राजपूतों ने रतोकोट क्षेत्र को जीता और धीरे-धीरे ए.डी. 1226 तक उमरकोट को जीतकर पारकर की ओर बढ़ते रहे। उस समय ढाट क्षेत्र में मानव बस्ती कम थी। यहां चोर और डाकू शरण लेते थे।

उसके बाद थर में भील लोग आए। ये योद्धा समाज भूमि के मालिक थे, कुएं खोदते थे और अपने गाँव बसाते थे। उन्होंने कृषि शुरू की। ए.डी. 1330 से लेकर ए.डी. 1439 तक, सुमारों और फिर ए.डी. 1609 तक सोढा थर पर शासन करते रहे। उसके बाद ए.डी. 1736 तक, थर सिंध के शासकों के अधीन रहा और बीच-बीच में सीधे दिल्ली के शासन में था। कभी-कभी सोढाओ ने खुद को शासक घोषित किया। ए.डी. 1736 में, जब कल्होरा ने उमरकोट पर हमला किया और उसे हासिल किया, तो सभी सोढा पूरे क्षेत्र में बिखर गए।

माहेश्वरी, ब्राह्मण, सोनारा, नाई, चारण, सुथार, माली, कोली, बजीर, मेघवाड़ आदि हिन्दू समुदाय, जो पहले मारवाड़ से आए थे और सोढाओ की छाया में लगभग ए.ड. 1736 से 1755 तकथर की छोटे छोटे गाँवों में बिखरे हुए थे, । ई. स. 1782 में तालपुर (मीर) ने कलहोरास से थर को जीत लिया और 61 वर्षों तक इस पर शासन किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए कई किले बनवाए। ई. स. 1843 में ब्रिटिश ने सिंध पर कब्जा किया और फिर ब्रिटिश शासन शुरू हुआ और उन्होंने थारपारकर जिला स्थापित किया।

ई. स. 1844 से ई. स. 1856 तक, जनता की इच्छा के साथ, थर के कुछ क्षेत्र – पारकर और कंठो-बालिहारी, डीपलो, मिठी, इस्लामकोट, सिंगारो, फिथापुर, विरावाह, अधिगम, मामचेरो, बहरानो, चुडियो और साकरवेरो इत्यादि गाँव सहायक राजनीतिक एजेंट, कच्छ के अधीन थे, जो कि कच्छ के भुज में रहते थे। राजनीतिक एजेंट कभी-कभी मानसून में मिठी में बनाए गए बंगले में रहते थे। इस बंगले के स्थान पर, बाद में माहेश्वरी उत्तमचंद खेताराम बचानी का आवास बन गया (मुरलीधर मंदिर के पास और दयाराम धर्मशाला के सामने)। यह अब खंडहर हो गया है।

भारत के ब्रिटिश से स्वतंत्रता के समय, यह निर्णय लिया गया कि देश को बाँटा जाएगा। जब यह सुना गया कि सिंध क्षेत्र पाकिस्तान को जाएगा, तो सिंध के थारपारकर जिले के प्रमुख और प्रसिद्ध लोगों ने मिरपुरखास में मिलकर निर्णय लिया कि जहाँ हिन्दू जनसंख्या अधिक है, वह "लोअर-सिंध" क्षेत्र हिन्दुस्तान के साथ मिलाया जाए।

इसका विरोध कम संख्या में हिन्दू जो "अपर-सिंध" के थे उनके द्वारा किया गया। फिर भी प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस प्रस्ताव के बारे में कुछ किया जाता, तब तक ब्रिटिश सरकार ने पहले ही बंटवारे के आदेश पर मोहर लगा दी थी और नक़्शे तैयार किए गए थे। इसके कारण, थर के माहेश्वरी और हिन्दू लोगों ने अपने घरों और गाँवों को छोड़कर भारत आने का निर्णय किया, जिसे स्थानीय बोली में "लड़पलाण" कहा जाता है।

थर में माहेश्वरी समाज के नुख, गोत्र और माताजी

| नुख | मूल वंश | मूल व्यक्ति | गोत्र | कुलदेवी | प्रारंभिक पुजारी | उपस्थित पुजारी | टिप्पणियां |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| कचोरिया (कोचोलिया) | तंवर | कंवरसिंहजीसिलांस् | सिलांस् | पढाय | जोपट व्यास | पुष्करणा | |

| कड़वा (करवा) | कच्छावा | कंवरसिंहजी | करवान्स | कछवाय/ संचाय | पल्लीवाल | ढामट | |

| कसुंबिया ((कासुम्बीवाल)) | दहिया | दीपोजी | पारस | पढाय | परिक | पुष्करणा | मूल नुख देवपुरा है |

| गीगल | गहलोत | गागजी | गौतमस्य | मातृ | सारस्वत | - | मूल नुख गिल्डा है |

| चांडक | चौहाण | चांपसिंहजी | चंद्रास | आशापुरा/ संचाय | पल्लीवाल | ढामट | |

| पंपालिया | पँवार | पूरोंजी | कश्यप | संचाय | मूल नुख परताणी (पूँदपालिया) है | ||

| बाहेती | नृबाण | बेहरसिंहजी | अटलांस | चामुंडा | - | - | बाहेती नुख में अलग-अलग गोत्र और परिवार देवी (कुलदेवी) है। सूचना अपूर्ण है| |

| बठड़ (भट्ठर) | भाटी | भैरूजी | भटियाँस | बीसल/ विशु | पल्लीवाल | ढामट | - |

| भुटडा | सांखला | भूरसिंहजी | अटलांस | खींवज | सारस्वत | पुष्करणा | - |

| मलहर (मल्लड) | भाटी | भैरूजी | भटियाँस | बीसल/ विशु | पल्लीवाल | ढामट | मूल नुख बठड़ है| |

| मालपाणी | भाटी | मलदेवजी | भटियाँस | संगल | पुष्करणा | पुष्करणा | - |

| राठी | पंवार | रीड़मलजी | कपिलांस | संचाय | पुष्करणा | पुष्करणा | - |

| लढड | भाटी | भैरूजी | भटियांस | बीसल/ विशु | पल्लीवाल | ढामट | लढड बठड़ की एक उप-नुख है। |

| लोहिया | तंवर | लाभदेवजी | कागाँस | चामुंडा | - | - | मूल नुख लाहोटी है। |

| शारदा (केला) | पंवार | सिहादजी | थोबराँस | संचय | पुष्करणा | पुष्करणा | थर मैं इन्हे घूरिया और कच्छ मैं इन्हे मंडन भी कहा जाता है |

| हड़कुत (हरकुट) | देवड़ा | हिरोजी | कश्यप | विसवंत | पुष्करणा | पुष्करणा |

कुल-देवी के स्थान

(1) संचाय माताजी: इन्हे सच्चीमय भी कहा जाता है। इनका भव्य मंदिर ओसिया गांव में है जिसमे ठहरने की पर्याप्त सुविधा है| यहा अखंड ज्योत स्थापित है। रामदेवरा-फलौदी बस मार्ग पर ओसिया गांव जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है। यह जोधपुर से (रेल द्वारा) 65 किलोमीटर दूर है।

(2) आशापुरी माताजी: चांडक के परिवार की देवी संचाय माता या आशापुरा माता है। आशापुरा माता का मंदिर ओसिया से 7 किलोमीटर दूर चाड़ी रोड पर चौहाणो-की-ढाणी गांव में है।

(3) बिसल/विशु माताजी: इनका मंदिर जैसलमेर में गड़ीसर तालाब के किनारे पर है जिसमे रहने के लिए छोटे कमरे हैं। आगंतुकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंदिर का निरंतर नवीनीकरण किया जा रहा है।

(4) खींवज माताजी: खिन्वज माताजी का मंदिर जैसलमेर से फलौदी के रास्ते में पोखरण शहर में है| यह राम देवरा से 9 किमी की दूरी पर है।

(5) सांगल माताजी: इन्हे सायगमा माताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर भादरिया गाँव में है। यह रामदेवरा से जैसलमेर रोड की ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(6) मात्री माताजी: यह गिगल नुख की कुलदेवी है, लेकिन इनका मंदिर कहाँ है यह अभी ज्ञात नही है| डारू माताजी को गिगल नुख की कुल देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर डारू गाँव में है जो लगभग नागौर से 20 किलोमीटर है। जोरापुर बस स्टैन्ड से 2 किलोमीटर दूर डारू गाँव है। इनहे डायल माताजी का नाम भी दिया गया है।

(7) पाढाय माताजी: यह माताजी कचोरिया और कसुम्बिया नुख की कुलदेवी है । इनका मंदिर डीडवाना से 3 km दूर मीठा तलाव के पास है और बहुत सुंदर है।

(8) विसवंत माताजी इन्हे बिस-भुजा-वाली माता या बिच्छू माता भी कहा जाता है। यह मंदिर फलौदी गाँव के पास एक तालाब के किनारे है। जोधपुर से फलौदी लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। मंदिर को हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया है।

(9) चामुंड़ा माताजी: यह लोहिया और बाहेती नुख की कुल देवी है। मंदिर अलग-अलग स्थानों पर हैं - (क) मेंड़ता सिटी और मेड़ ता रोड के बीच (ख) जोधपुर जिले के केरू गांव के निकट चामुंडा गांव में (ग) अजमेर और पुष्कर के बीच (घ) जोधपुर के किले में।

(10) संगल माताजी: ये मलपानी नुख की कुलदेवी है| इनको सायगमा माताजी भी कहा जाता है| इनका बहुत ही सुंदर मंदिर भादरिया गाँव के पास है जो कि फलौदी – जोधपुर हाइवै पर आता है|

पढ़ाय माताजी

कछवाय/ संचाय माताजी

बीसल/ विशु माताजी

आशापुरी माताजी

खींवज माताजी

सांगल माताजी

विसवंत माताजी

चामुंड़ा माताजी

संगल माताजी

डारू माताजी

थर के गाँव

थर के गाँव बिखरे हुए थे और दूर भी थे। जनसंख्या बहुत कम थी। सबसे बड़ा शहर मिठी था जिसमें 8000 की आबादी थी। गांवों का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखे गए थे जिसने निर्माण किया है या बस्ती शुरूकी है। उदाहरण के लिए, महिला मिठीबाई बजीराणी ने मिठी का निर्माण किया और चेलो चरण ने चेलहार का निर्माण किया। यदि कोई तड़हो, वेरी या ताड़ का निर्माण करता है और इसके चारों ओर लोग बसते हैं , तो गाँव नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा जिसने कुएं आदि खुदवाये थे। गांव का नाम बनाने के लिए कुछ प्रत्यय थे। ये निम्नलिखित हैं:

गांवों के प्रत्यय नाम

हार : चेलहार, सिन्हार, कारिहार, वेलहार , मालहार

यार : सोभियार, गोलहियार, देपियार, गोधियार, अरबड़ीयार

री : बलिहारी, सिंगारी, वींझनियारी, महियारी, घरटियारी

बह : विरा बह, सोनल बह, हमला बह

लस : गंगालस, बंधनालस , चोनालस

ई : डूनहाई, हथड़ाई, पुंगराई, वघड़ाई

यो : सिंगरियो, टाकरियो, पंहारियो, फंघारियो

सर : रामसर, आलमसर, खिनसर, कपुसर

लो : भौरिलो, रंगिलो, शिवलो, बावरलो

कोट : उमरकोट, इस्लामकोट, नौकोट

तड़ : मेघे-रो-तड, साल्हे-रो-तड, जेठे-रो-तड

पार : जेसे-रो-पार, खिमो-रो-पार, पिरणों-पार

वेरी : वघे-री-वेरी, कुंभे-री-वेरी, भगता-री-वेरी...

तड़ / वेरी (महिलाओं के नाम पर) : मनबाई-रो-तड़, बाई साहब-रो-तड़हो, रूपी-री-वेरी...

सिंध के कुछ कस्बों/शहरों के नाम इस प्रकार है:

टंडों : टंडों अलहियार, टंडों आदम, टंडों बागो, टंडों जान महमद

पुर : मिरपुर, शिखरपूर, खैरपूर

आबाद : जेम्साबाद, हैदराबाद...

थर के जिस गाँव में माहेश्वरी रहते थे, वे निम्नानुसार थे:

(1) मिठी (2) छाछरों (3) गधड़ो सिटी (4) उमरकोट (5) चेलहर (6) कांटियो (7) न्यूछोर (8) भोरिलो (9) धरणासार (10) वेरालों (11) बगल (12) हडासर (13) डाहली (14) पारनो (15) अरबडियार

उपरोक्त के अलावा, नबीसर (जिसे बाद में खाली कर दिया गया था और निवासी कहीं और चले गए थे), लिलमू (यह भारत में है और थर के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ था ) और टंडोंअलहियार, टंडोंआदम, बादिन (ये वास्तव में सिंध में थे लेकिन थर के साथ संबंध थे), जहां माहेश्वरी इन गांवों में रहते थे। थरपाकर जिले का प्राचीन गांव नगरपारकर भी शामिल है। कुछ गांवों का ब्यौरा यहां दिया गया है।

मिठी

मिठी सिंध के थरपारकर जिले के थर उप-डिवीजन में सबसे बड़ा शहर और तालुका हेड क्वार्टर था। भौगोलिक स्थिति 24 o-44'N अक्षांश और 69 o-51' E देशांतर है। लोक कथा के अनुसार, मिठी बाजीरानी ने कुआं खोदा और अपने नाम पर मिठी गाँव बसाया ।

मिठी के चारों ओर रेत के टीले थे। इन्हें लक या भिट्ट कहा जाता था। ऐसे रेत के टीलों के नाम थे: गाड़े-वारो-लक, छछी-वारों-लक, कील-री-भिट्ट आदि। थर के गडोलिया लोहार जो अपनी बैलगाड़ियों के साथ आजीविका के साधनों के लिए आ रहे थे, ऊंचे टीले को पार नहीं कर सके और रेत में फंस गए| इस प्रकार, उस रेत के टीले को गाडे-वारो-लक के रूप में नामित कर दिया था। कील-री-भिट्ट इतनी ऊंची थी कि ढोरो नारो के लाइट हाउस की रोशनी जो 74 मील की दूरी पर थी, दिखती थी।

गाँव में दो तराई थीं - नंढी तराई और वडी तराई। कुओं (तड़हो) में मीठा और खारा दोनों तरह का पानी था। मीठे पानी के भंडारण के लिए गाँव के पूर्व में पानी के दो टैंक (होद) का निर्माण किया गया था। मीर के शासनकाल के समय, उन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ गांवों में किले बनाए थे, जिन्हें गढी कहा जाता था। 1785 ईस्वी. में निर्मित ऐसी ही एक पुरानी गढी गाँव के पास थी। खंडहर से बनी ईंटों का उपयोग अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। दूसरी गढी 1789 ईस्वी में निर्मित टीलों पर थी। यह भी 1844 ईस्वी के भूकंप में बर्बाद हो गया था।

1820 ईस्वी में मिठी की आबादी लगभग 600 थी, जबकि यह क्रमशः 1901 ईस्वी और 1947 ईस्वी (विभाजन के समय) में बढ़कर 2806 और 8000 व्यक्ति हो गई थी। उस समय 300 माहेश्वरी परिवार थे। अन्य जातियां पुष्करणा, ब्राह्मण, डायर (खत्री), बढ़ई (सुथार), सुनार (सोनारा), माली, भोजक, वरतिया, लोहाणा, नाई (हिंदू नाई), मुस्लिम हजाम, मेघवार, मोहम्मदीन और बजीर (हिंदूऔर मुस्लिम) साथ रह रहे थे। धोबी (छिपो) का एक परिवार था। इसमे माहेश्वरी की कुल 11 नुखे थी । विभाजन के समय पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों के बहुत से लोग खेरथल (जिला अलवर, राजस्थान) चले गए थे।

माहेश्वरी 1736-1755 ईस्वी ((वी.एस. 1793- 1812) के दौरान उमरकोट के माध्यम से और सिंध के माध्यम से मारवाड़ से चले गए। कहा जाता है कि कर्माणी परिवार पहले आया था। 1781 ईस्वी. में , हरदास भगत के साथ मुखी मालजी मनसुखाणी के पूर्वज छाछरों से चले गए। 1787 ईस्वी. में जेठमल सिंधी बादिन (सिंध) से माता-नो-मढ (कच्छ) होते हुए आए और मिठी में बस गए।

गाँव में लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय 1855 ईस्वी और 1891 ई. में शुरूहुए। ए वी (एंग्लो वर्नाकुलर) स्कूल 1911 ईस्वी से शुरूहुई थी, जहां 5 वीं कक्षा तक अंग्रेजी शिक्षण प्रदान किया जाता था। हाई स्कूल 1937 ईस्वी से शुरूहुआ, जिसमें 7 वीं कक्षा तक अंग्रेजी (मैट्रिक) की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा हैदराबाद (सिंध) केंद्र में आयोजित की जाती थी। छाछरों, चेलहार और कांटियो के माहेश्वरी छात्र और आसपास के गांवों के अन्य छात्र यहाँ हाई स्कूल में पढ़ने आते थे। हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाली एक पाठशाला 1938 ईस्वी से शुरूहुई| अस्पताल, डाकघर और टेलीग्राम कार्यालय क्रमशः 1863, 1857 और 1923 से शुरूहुए। *पाकिस्तान सरकार ने 1992 ईस्वी में मिठी को जिला मुख्यालय में घोषित किया था।

दयाराम कर्माणी ने भाट, चोबा और किसी भी अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला और कुआं बनाया था। पुष्करणा ब्राह्मण ताराचंद मुखी ने भी धर्मशाला, कुआं और शिव-मंदिर का भी निर्माण कराया था। मुरलीधर मंदिर, कुलर आकाह द्वारा बनाया गया था, जहां मुरलीधर की मूर्ति रखी गई थी। बाद में, विभाजन से लगभग 20 साल पहले, रामचंद सिंधी राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्तियां लाए जिन्हें मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मंदिर को सिंधी मंदिर** कहा जाता था। मुखी अकाह द्वारा एक और मंदिर का निर्माण किया गया जहां श्री कृष्ण की काली मूर्ति रखी गई थी और इसका नाम *मुखी मंदिर के रूप में रखा गया था।

त्रिविक्रमराय जी के मंदिर का निर्माण परमानंद सिंधी ने सिंधी अकाह की ओर से करवाया था। यहाँपहले तो बालमुकुंदजी की पीतल की मूर्ति रखी गई थी और बाद में त्रिविक्रमरायजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसे ब्राह्मण का मंदिर कहा जाता था। एक और लोहाणा का मंदिर भी था। उपासक (पुजारी) भोजक जाति के थे और वो सेवक कहलाते थे। श्री हरदास भगत के तीर्थ (ओट्टा) में भादरवा सूद बीज पर हर साल एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता था।

मिठी के सरकारी प्रशासन को मीरपुरखास के जिला मुख्यालय से नियंत्रित किया जाता था। मिठी का व्यापार पूरे सिंध के साथ होता था। सिंध तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन नौकोट था जो 32 मील दूर था और ऊंट पर पहुंचा जाता था। इसके अलावा, रेलवे मार्ग से कराची, हैदराबाद, मीरपुरखास, गढ़डो, जोधपुर, नाथद्वारा आदि जा सकते थे।

शहर की बाजार अच्छी थी। आगे चौराहा था जिसे चोवाटो कहा जाता था। आसपास के गांवों के लोग अनाज बेचने के लिए पूना ठक्कर (ब्राह्मण) के गुदाम आते थे। ब्रिटिश शासन में, एक बाजार एक राजनीतिक एजेंट पालन साहब द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम पर पालन बाजार नाम रखा गया था। इसके खंडहर सिंधी प्राथमिक विद्यालय के पास पाए गए थे।

माहेश्वरी के पास अपने व्यापार के लिए आसपास के गांवों में छोटी दुकानें थीं। माहेश्वरीयों के गाँव में अपने खेत भी थे। मिठी में कोई उद्योग नहीं था। सरकार ने ऊन बुनाई के लिए 1944 ईस्वी. में एक कारखाना स्थापित किया था, जहां कालीनों का उत्पादन किया जाता था। कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए एक कृषि फार्म हाउस खोला गया था।

नगरपालिका 1860 ईस्वी में शुरू की गई थी। जिसे 1905 ईस्वी. से बंद कर दिया गया था। तब वार्षिक आय 10,000/- रुपये थी, इसे फिर से शुरू किया गया, जिसने मिठी की सफाई और स्ट्रीट लाइटनिंग का काम किया। सफाईकर्मी (भंगी) गुजरात से आए थे , उन्हें बालेशाही कहा जाता था। उनकी महिलाए गुजराती साड़ी पहनती थी।

डिप्टी कलेक्टर, मुख्तियारकार, डॉक्टर , पोस्ट मास्टर, हेड मास्टर, जज और अन्य अधिकारी मिठी में रह रहे थे। सरकारी बंगला गुदाम के ठीक सामने था। सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ माहेश्वरी के कई पक्के मकान थे| लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय दो मंजिला था।

छाछरों

थर में, छाछरों सबसे बड़ा तालुको था और मिठी के बाद बड़ा गांव था। इसका भौगोलिक स्थान 25 o-06'N अक्षांश और 70 o-18' E देशांतर है। उत्तर में सेखडु, दक्षिण धारिंगरो, पश्चिम सिंगारियो और पूर्व में अरबडियार और पार्नो गांव थे। होली-रो-ढेबो और सनिया-रो-ढेबो गांव के पास थे। सानिया-री-भिट्ट के ऊपर से 60 मील की दूरी पर छोहटन की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी।

गांव में मीठे पानी की गंभीर समस्या थी। 3-4 मील की दूरी से पुरुष कंधे पर गगर भरकर और महिलाएं मटकी भरकर पानी लाती थीं। महाराज लाधुराम द्वारा दिखाए गए स्थान पर खोदे जाने पर 20 पुरुस की गहराई पर एक कुएं (वेरी) से मीठा पानी प्राप्त हुआ। पूर्वी तालाब (उगमणि तराई) के पास मीठे पानी की वेरी को पार कहा जाता था।

लड़कों का प्राथमिक विद्यालय 1870 ईस्वी से शुरू हुआ, जबकि अंग्रेजी ए. वी. (एंग्लो-वर्नाकुलर) अंग्रेजी पांचवी कक्षा तक का स्कूल 1940 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में हाई स्कूल शुरू हुआ था। उमरकोट के टीकमदास रामजीमल कक्कड़ के दान से पाठशाला शुरू हुई थी, जहां हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। अस्पताल 1891 ईस्वी से अस्तित्व में आया था।

विभाजन के समय, छाछरों की आबादी 6000 व्यक्तियों की थी, जिसमें माहेश्वरी के 275 परिवार थे। अन्य जातियां ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, माली, सोनारा, मेघवाड़ और मुस्लिम थीं।

1781 ईस्वी में, एक पुष्करणा ब्राह्मण हरदास भगत ने भविष्यवाणी के अनुसार लुटफाट की आशंका से मालजी मनसुखाणी के पूर्वजो ने छाछरों छोड़ दिया और मिठी में आकार बस गए थे।

अगले साल 1782 ईस्वी में, हमले के लिए बाखासर जाते समय, छाछरों को बाखासर समझ कर उस पर हमला किया गया जिसमे राजपूतों ने उनका बचाव किया था। माहेश्वरी ने उस स्थान पर स्मृति में "झूंझारो-नो-ओटो" बनाया था।

महाराज लाधुराम के बाद आबू से बाल ब्रह्मचारी महाराज देव नारायण तपस्वी आकर छाछरों में बस गए थे। वह धार्मिक मामलों का प्रचार करते थे और संस्कृत भी पढ़ाते थे। वह बीमार लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं भी देते थे। उन्होंने रामजी मंदिर का भी निर्माण किया था। लाधुराम महाराज भी चचरो में थे। वहां एक मुरलीधर मंदिर था और आर्य समाज का भी बहुत प्रचार था।

माहेश्वरी के विभिन्न गांवों में दुकानों में छोटा व्यापार थे। साक्षर लोग सरकारी सेवा में थे। दीवान मनहरलाल मथराणी थर में पहले माहेश्वरी मुख्तियारकर थे और फिर डिप्टी कलेक्टर बने थे।

निकटतम रेलवे स्टेशन कुनरी 48 मील दूर था और गढ़डो भी समान दूरी पर था। हालांकि, अधिकांश व्यापार गढ़डो के साथ था। गांव में मुख्तियारकर कार्यालय, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, अस्पताल, धर्मशाला, बंगलो, स्कूल आदि सरकारी भवन थे। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट द्वारा निर्मित पालन बाजार बर्बाद हो गया था।

वर्तमान में, अखजी सोढ़ा, M.L.A. का निवास है।

कुंभरिया आकाह के माधवदासजी युवावस्था में ही संत (साधु) बन गए। वह देव नारायणजी के बाद रामजी मंदिर संभालते थे।

उमरकोट (अमरकोट)

उमरकोट एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। अमरकोट का नाम राजा अमरसिंहजी राठौड़ से 11वीं शताब्दी में दिया गया था, जिसे 1355 ईस्वी में उमर सुमारो ने अपने नाम के बाद उमरकोट में बदल दिया था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में यहां हुआ था, जब राजा हुमायूं दिल्ली से भाग गया और उमरकोट से गुजरा था। भौगोलिक स्थिति 25 o-21'N अक्षांश और 69 o-46' E देशांतर है। उमरकोट थर की शुष्क रेतीली भूमि और सिंध के समतल क्षेत्र की सीमा पर है।

उमरकोट राजपूत साम्राज्य की राजधानी थी। जैसलमेर राज्य के साथ इसके वैवाहिक और व्यापारिक संबंध थे। कई माहेश्वरी परिवार मारवाड़ से पलायन करते हुए उमरकोट में आकर बस गए थे। सन् 1874 ईस्वी. में पूर्वी ढोरो-नारो में भयंकर बाढ़ आई, कई माहेश्वरी परिवार छाछरों, चेलहार, कांटियो, पारनो, बगल, वेराडों, धारनासर आदि गांवों में स्थानांतरित हो गए और वहीं बस गए।

अमरसिंहजी राठौड़ ने ग्यारहवीं शताब्दी में एक किले का निर्माण किया था। उसके बाद, उमर सुमारो ने 1355 ईस्वी तक शासन किया था। नूरमोहमद कलहोड़ा ने 1746 ईस्वी में किले का कब्जा कर पुनर्निर्माण किया, जो अभी भी अस्तित्व में है। उमरकोट 1906 ईस्वी तक थरपारकर का जिला मुख्यालय था, जिसको बाद में मीरपुरखास में स्थानांतरित कर दिया गया था।

लड़कों और लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय 1867 ईस्वी और 1897 ईस्वी से शुरू हुए थे। लड़कों को लोहार और सुथर के काम की शिक्षा दी जाती थी। वहां हिंदी और संस्कृत शिक्षण पाठशाला भी थी। उसके बाद, हाई स्कूल और अस्पताल भी बनाए गए।

1901 ईस्वी में शहर की आबादी 4924 लोग की थी। विभाजन के समय माहेश्वरी के केवल 5 परिवार थे। थर के प्रसिद्ध जमींदार माहेश्वरी शेठ टिकमशा रामजीशाह कक्कड़ यहीं रहते थे। माली और खत्री परिवारों की संख्या अधिक थी। गाँव में मीठे पानी के कुएं थे। सिंचाई नहर निकट से बह रही थी। बड़े तालाब के पानी का उपयोग बारिश के दौरान किया जाता था। सिंचाई सुविधा के कारण, कई वृक्षारोपण और उद्यान थे, जहां बहुत सारे फलों का उत्पादन था।

टीकम शाह द्वारा निर्मित एक धर्मशाला बनवाई गई जिसमें मुसाफिर आकार रहते थे। गाँव के पास छोड़ के रास्ते में शिव मंदिर में शिवरात्रि पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाता था। सभी समाज के लोग मेले का आनंद लेते थे। तालुका स्थान होने के नाते, मुख्तियारकर कार्यालय, बंगलो, बैराज कार्यालय, इंजीनियर कार्यालय, धर्मशाला आदि थे। जब महारानी वीक्टोरिया ने अपने शासनकाल के 50 साल पूरे किए, तो उमरकोट में रजत जयंती समारोह 26-2-1887 को मनाया गया था।

इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न गांवों के मुख्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। मिठी सेमुखी मलजी मनसुखाणी, मलजी राधाकृष्नाणी, मूलचंद, परमानंद सिंधी, कानजी रामवानी (सभी चार माहेश्वरी) और तिलोकचंद हंसराज मुखी (लोहाणा); टंडो से केवलराम हरुआनी माहेश्वरी; और नगरपारकर के ठाकेर अंबोजी, मास्तर चतरोमल; गढडो से ठक्कर रावत सिंह; चेल्हार से ठक्कर झुझारसिंह, डाहली से ठक्कर नगजी और कई सरकारी अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया था। उस समय, इस तरह का निमंत्रण बहुत प्रतिष्ठित माना जाता था।

चेलहार

छाछरों तालुका में छाछरों के बाद चेलहार अगला बड़ा गांव था। यह 24 o-58' N अक्षांश और 69 o-55' E देशांतर पर स्थित है। दंतकंथा के अनुसार, चेलो नाम का चारण ने जंगल मे बकरियां चराते हुए बारिश के पानी को जमीन में बहते हुए पाया। खोज करने पर पता चला कि वहां एक पक्का कुआं बना हुआ था। (यह कुआं अभी भी अस्तित्व में है)। निर्माण में प्रयुक्त पत्थर कई मील तक उपलब्ध नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हे बहुत दूर से लाया गया हो। इसलिए, उन्होंने अपने नाम पर चेलहार नाम के गाँव की स्थापना की। यह गांव लगभग 300 साल पहले बसा हुआ है, लेकिन पिछले 100 साल से, यहां एक भी चारण जाति का परिवार नहीं है।

पश्चिमी तरफ के टीलों को चांगो-री-टोंक कहा जाता है। गाँव के कुओं में थोड़ा नमकीन-बेस्वाद पानी था, लेकिन इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता था। पुराने किले के अंदर कुछ कुएं थे। राणासर तराई नाम का बड़ा तालाब बहुत प्रसिद्ध था और दूसरी छच्छी की तराई थी। मीर के राज्य के दौरान, एक किला बनाया गया था जिसे अलीगढ़ कहा जाता था। किले की हालत खंडहर थी, पर कुछ बिखरी हुई तोप-गोले अभी भी पाई जाती हैं। ये गोल लोहे अंदर से खोखले थे जिनका वजन लगभग 15 किलो था।

350 परिवारों की कुल आबादी में से केवल 10 मुस्लिम थे और बाकी सभी हिन्दू थे। मेघवाड़ की तीन अलग-अलग बस्तियां थी। अन्य जातियों में वहां माहेश्वरी, श्रीमाली ब्राह्मण, पुष्करण ब्राह्मण, राजपूत, सुथार, माली आदि थे। माहेश्वरी के लगभग 80 परिवार थे। माहेश्वरी कुटुंब में "कारा" आकाह वाले जैसलर्मेर से पलायन कर सुंद्रो गाँव के पास आकर बस गए थे। वहां उनके बुजुर्ग कालुराम ने एक कुआं और छोटा तालाब बनवाया था। कुआं और तालाब आज भी वहीं हैं। बाद में वे चेलहार में स्थानांतरित हो गए।

लड़कों का प्राथमिक विद्यालय 1870 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसे 1921 ईस्वी में एक पक्के भवन में 7 सिंधी कक्षाओं में परिवर्तित किया गया था। यह भवन बहुत ही अच्छा था। लड़कियों की स्कूल अलग थी। 1945 ईस्वी में एक अंग्रेजी स्कूल (कक्षा 3 तक) शुरू हुई थी। गाँव में राधाकृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर था। चेल्हार से 6 मील दूर हरेहर गांव में माघ सूद 14 को मालहण माताजी का वार्षिक मेला आयोजित किया था, जहां सभी समुदायों के व्यक्ति आते थे। निकटतम रेलवे स्टेशन कुनरी था, जो 32 मील की दूरी पर था और वहाँ ऊंट से जाया जाता था। वहां से सिंध और मारवाड़ की ओर जाने के लिए रेलवे मार्ग का उपयोग किया जाता था।

माहेश्वरी व्यापारी थे। उनकी छोटी-छोटी दुकाने आस-पास के गांवों में थी। शिक्षित लोगों ने नौकरियों का चयन किया। पूर्व में, पूरे थर की डाक नबीसर से चेलहार तक आती थी फिर यहां से उसे अलग-अलग जगह पहुंचाया जाता था। स्कूल, अस्पताल, तलाटी कार्यालय, धर्मशाला पक्के भवनों में स्थित थे। पुलिस चौकी कच्चे भवन में थी।

कांटियो

कांटियो गांव चेलहार और उमरकोट के बीच स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 25 o-20' N अक्षांश और 69 o-50' E देशांतर है।

माहेश्वरी परिवारों के आने से पहले, अन्य जाति के लोग यहां रह रहे थे। वि.स्. 1934 (1877 ईस्वी) में टंडों जान मोहम्मद से चार आकाह वांकानी, डेढ़ा, लाँघणी और लोहिया आए थे और कांटियो में बस गए थे। माहेश्वरी ने दुकानें शुरू कीं और बाजार की गतिविधियां बढ़ीं। अन्य परिवार छपनिया डुकाड (अकाल) (1899 ईस्वी) के दौरान आए थे। वि.स. 1971 (1914 ई.) और मूँधड़ो गांव से चौधरी और वी.एस. 1975 (1918 ई.) में इन्फ्लुएंजा (लूज) के प्रसार के कारण मिटहड़िया गांव से लधड़ परिवार आकार यहां बस गए थे।

कुओं का पानी खारा था। सोढ़ा राजपूतों ने एक कुआं बनवाया था। उसके बाद मुखी खटाऊ लाँघणी ने 90 फीट गहरा कुआं बनवाकर मीठे पानी की पर्याप्त सुविधा की।

विभाजन के समय ब्राह्मण, माली, राजपूत, मेघवार और मुसलमानों के साथ 60 माहेश्वरी परिवार वहां रह रहे थे। लड़कों का प्राथमिक विद्यालय 1906 ईस्वी से शुरू हुआ था। लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय अलग था। अंग्रेजी स्कूल (5 कक्षा तक) बाद में शुरू हुई थी।

पंचायत ने नानजोंमल लाँघणी (खटाऊ के भाई) द्वारा दी गई भूमि के एक टुकड़े पर मुरलीधर मंदिर का निर्माण कराया और जयपुर से लाई गई सुंदर मूर्तियों को स्थापित किया था। निम्बराज लधड ने शमशान के पास धर्मशाला और कुएं का निर्माण करवाया था। छाछरों के रास्ते में कांटियो से 4 मील दूर एक स्थान पर चंदो पीर का वार्षिक मेला आयोजित किया गया था और इसमें सभी समुदायों के लोग भाग लेते थे।

निकटतम रेलवे स्टेशन छोड़ था, लेकिन बाद में लोगों ने 28 मील की दूरी पर कुनरी का उपयोग करना पसंद किया। कोई उद्योग नहीं था, लेकिन माहेश्वरी की आसपास के गांवों में छोटी दुकानें थीं। उनमें से कुछ ही लोग सरकारी सेवा में थे।

गढडो

गढडो सिटी, सिंध और मारवाड़ की सीमा पर छाछरों तालुको का एक गांव था। इसकी भौगोलिक स्थिति 25 o-40' N अक्षांश और 70 o-39' E देशांतर है।

इस गांव का निर्माण राजपूतों ने किया था। गढ़डो एक मैदानी क्षेत्र था, जिससे पानी कई स्थान पर उपलब्ध था। मुख्य तालाब (तराई) नांथन, पांढियारी, खत्रिया-री-तराई आदि थे। कुओं को गरुआ कहा जाता था और उन्हें उस नाम से पहचाना जाता था जिसने उसका निर्माण किया था। मनकणिया-रो-गारुओ, लालाणिया-रो-गारुओ, वहुआ-रो-गारुओ आदि थे। अन्य 5 कुओं को भी मथराणीया-रो-तड़हो, मुलाणिया-रो-तड़हो, रूपचंद-रो-तड़हो, ब्राह्मण-रो-तड़हो और मेघवाड़ा-रो-तड़हो के नाम से पुकारा जाता था।

विभाजन के समय, 3000 व्यक्तियों की कुल आबादी में से माहेश्वरी समाज के 125 परिवार थे। अन्य ब्राह्मण, खत्री, बजीर, मेघवाड आदि थे। खत्री के कई घर थे।

लड़कों और लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय अलग-अलग थे। लड़कों का स्कूल 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था। अंग्रेजी ए. वी. विद्यालय 1944 ईस्वी में शुरू हुआ था। पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस क्रमशः 1904 ईस्वी और 1928 ईस्वी से शुरू हुआ था। जैसलमेर के तेजपालदास अमोलखदास ने सार्वजनिक नीलामी में 1701 रुपये की ऊंची बोली लगाकर भगवान कृष्ण को सबसे ऊंचा मीनार (कलश) बनवाया था। उस समय आनंद के साथ एक अच्छा त्योहार आयोजित किया गया था। गांव में एक गुरुद्वारा था जहां धार्मिक पुस्तक गुरुग्रंथ साहेब का नियमित पाठ किया जाता था।

बाजार काफी बड़ा था। इस गांव को "गढ़डो सिटी" नाम दिया गया था क्योंकि 4 मील की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था, जिसे "गढ़डो रोड" कहा जाता था। यह बाड़मेर-हैदराबाद रेलवे लाइन पर था। इस मीटर गैज रेलवे की शुरुआत 22-12-1900 को "जोधपुर-बीकानेर रेलवे" के नाम से हुई थी। बाद में 1-1-1924 से, इसे केवल "जोधपुर रेलवे (जे.आर.)" कहा जाता था। गढ़डो को "ड्राई पोर्ट" कहा जाता था क्योंकि यह सिंध और मारवाड़ सीमाओं से जुड़ा हुआ था। इसका मुख्य व्यापार थर के छाछरों, चेलहार, मिठी, डाहली, छोड़, नगरपारकर और सिंध के टंडों गांवों के साथ था। अनाज, ऊन, घी आदि हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में निर्यात किया जाता था।

गांव के खत्री रंगाई प्रक्रियाओं में सक्षम थे। रंगीन कपड़ों और उनके प्रिंट की हर जगह प्रशंसा की जाती थी। ऊन के कालीन एक कारखाने में तैयार किए जाते थे।

एक मुख्य व्यापार केंद्र होने के नाते, विभाजन के समय प्रचलित दरें इस प्रकार थीं:

सोना - एक तोला (11.66 ग्राम) - 85.00 रुपये

चांदी - एक तोला (11.66 ग्राम) - रुपये: 1.25

घी - एक सेर - 80 तोले (0.93 किलो) : 4.00 रुपये

गुड़ - एक शेर (0.93 किलो) - 3.00 से 5.00 रुपये

शक्कर - सरकारी राशनिंग नियंत्रण

बाजरा - 40 सेर - एक मण (लगभग 37 किलो) - रुपये: 12-00 से 14-00

गुवार - 40 सेर - एक मौंड (लगभग 37 किलोमीटर) - रुपये: 8-00 से 9-00

पीतल - एक सेर (0.93 किलोमीटर) - 5.00 रुपये

कांस्य - एक सेर (0.93 किलोमीटर) - 8.00 रुपये

कॉपर – एक सेर (0.93 किलोमीटर) - रु: 6.00

गढ़डो रेलवे स्टेशन को "टाँकी स्टेशन" कहा जाता था। विभाजन के बाद यह रेलवे स्टेशन अब भारत में है, जबकि गढ़डो शहर पाकिस्तान में है। गढ़डो शहर और अन्य स्थानों से पलायन करने वाले लोग गढ़डो (भारत) में बस गए।

नयू छोड

पहले छोड़ एक गांव था जहां माहेश्वरी निवास कर रहे थे लेकिन रेलवे लाइन के निर्माण के कारण, छोड़ एक स्टेशन बन गया। लोग 4 मील की दूरी पर एक जगह पर स्थानांतरित हो गए और बस गए, जिसे न्यूछोड़ कहा जाता है। मूल छोड़ को पूरानो छोड़ के रूप में नामित किया गया था लेकिन वहां कोई आबादी नहीं थी। न्यूछोड़ उमरकोट तालुको में था।

इसकी भौगोलिक स्थिति 25 o-31'N अक्षांश और 69 o-46' E देशांतर है। सिंधुनदी की थर शाखा नहर न्यूछोड़ से 2 मील की दूरी पर बहती है। थर का रेतीला क्षेत्र इसके बाद से शुरू होता है।

विभाजन के समय, गांव में 300 घर थे, उनमें से 80 घर माहेश्वरी समाज के थे। अन्य लोगों में सोढ़ा राजपूत, सोनारा, खत्री, माली, मेघवाड़ और मुस्लिम थे। सांझीरा आकाह के बलदेव शाह मारवाड़ से आए और छोड़ में बस गए।

गांव में 4 कुएं (तड़'हा) थे, जिनका पानी खरा था और उसका उपयोग कपड़े धोने और स्नान के लिए किया जाता था। पीने के पानी का टैंकर रेलवे से आता था और लोग वहां से पीने का पानी लाते थे। मानसून के मौसम में, बारिश के पानी से भरे नरसलावली-री-तराई और टोभा (छोटे तालाब) का उपयोग किया जाता था और लगभग 3 महीने पलर पानी पिया जाता था।

लड़कों और लड़कियों के स्कूल अलग-अलग थे। अंग्रेजी स्कूल 5वीं कक्षा तक था। एक धर्मशाला माहेश्वरी द्वारा बनाई गई थी। उमरकोट के रास्ते पर गांव से 4 मील दूर एक शिव मंदिर है जिसमें शिवरात्रि का बड़ा मेला लगता था जहां पर सभी समुदायों के लोग आते थे। एक राधाकृष्ण मंदिर गांव में था।

माहेश्वरी लोग व्यापारी थे। उनका आसपास के गांवों में गायों और भैंसों की बिक्री-खरीद का व्यापार होता था। वहां भी उनकी छोटी-छोटी दुकानें थीं। शुद्ध घी का निर्यात होता था। मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां गढ़डो के साथ थीं। गांव में अस्पताल था और पास में रेलवे स्टेशन होने के कारण अच्छी सुविधा उपलब्ध थी।

लीलमू

लीलमू गांव वास्तव में थर में नहीं बल्कि थर और मारवाड़ की सीमा पर है और मारवाड़ क्षेत्र का एक गांव था। इसकी भौगोलिक स्थिति 25 o-45'N अक्षांश और 70 o-29' E देशांतर है।

यह गांव रावतीया रणमलजी की राजधानी थी और इसे लीलमानगरी कहा जाता था। विभाजन के समय, मंगलसिंह जमींदार मिलनसार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। यह गाँव गढ़डो से 6 मील की दूरी पर था और जोधपुर रेलवे लाइन पर इसका स्टेशन था। गाँव स्टेशन से 2 मील दूर था। राजपूत, ब्राह्मण, बजीर, गुरड़ा आदि के साथ कुछ माहेश्वरी परिवार रह रहे थे। चांडक और साँवल नुख के माहेश्वरी वहां थे। एक खेजड़-वृक्ष (अभी भी मौजूद), जिसे साँवल का खेजड़ कहलाता था।

गांव में कोई दुकान नहीं थी। 3-4 बड़ी दुकानें रेलवे स्टेशन पर थीं, जहां सुंद्रो, म्याजलार, बंधड़े, गिराब आदि गांवों से व्यक्ति खरीदारी करना आते थे। यात्रा ऊंट पर थी। घर की सारी छोटी-मोटी चीजें वहीं से खरीदी जाती थीं।

धोने और स्नान करने के लिए पानी वेरी से 15-20 पुरस की गहराई पर उपलब्ध था, जबकि पीने का पानी तराई और गारुओ से लाया जाता था।

लड़कों का एक स्कूल गांव में था। मेघनिया-री-धर्मशाला भी यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। कृष्ण मंदिर और बाबा धरमपुरी की मढी वहां थी। कोई डाकघर और अस्पताल नहीं था। लोगों को इलाज के लिए बाड़मेर या सिंध जाना पड़ता था।

लोग खेती और पशुपालन में लगे हुए थे। मारवाड़ में कोई बड़ा कारोबार नहीं था। अकाल में लोग काम के लिए सिंध में नहरों पर जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में "सारड़ा अधिनियम" पारित किया, तब थर प्रदेश अंग्रेजों के अधीन था। वहाँ 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए जो लोग अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे, वे दोनों पक्ष वर वधू सहित लीलमू आते थे। क्योंकि लीलमू राजशाही के अंतर्गत था (ब्रिटिश शासन के तहत नहीं)। और अपने लड़कों / लड़कियों की शादी को विधिवत पूरा करते हुए घर लौट आते थे।

लीलमू वर्तमान में भारत में है।

टंडों अलाहयार

टंडों अलाहयार ढाट का गांव नहीं था बल्कि सिंध में हैदराबाद जिले का एक गांव था। इसकी भौगोलिक स्थिति 25 o-27' N अक्षांश और 69 o-42' E देशांतर है। यह एक रेलवे लाइन द्वारा क्रमशः 19 मील और 24 मील की दूरी पर मीरपुरखास और हैदराबाद से जुड़ा हुआ है।

मारवाड़ से पलायन करते समय, कुछ माहेश्वरी परिवार सिंध के माध्यम से थर आए थे। उस अवधि के दौरान, कुछ लोग टंडों अलाहयार में रुके थे। ऐसे परिवारों को टंडई या भाभरा कहा जाता था।

क्षेत्र समतल होने के कारण, गाँव में रेलवे के साथ-साथ सड़कों की सुविधाएं भी थीं। सिंधुनहरें पास में बह रही थीं और भूमि उपजाऊ थी। जनसंख्या लगभग 15000 थी, जहां हिंदूबहुसंख्यक थे। माहेश्वरी के 15-20 घर थे, अन्य समाज लोहाणा, ब्राह्मण, खत्री, माली मेघवाड़, कोली और कुछ मुस्लिम थे।

अंग्रेजी स्कूल 4 कक्षा तक था। शिक्षण का माध्यम सिंधी के साथ-साथ हिंदी भी था। गांव में एक अस्पताल था।

श्रीनाथजी, मुरलीधर, लक्ष्मीनारायण, शिवजी और रामदेव पीर के मंदिर थे। शंभूमल डामोमल मालपानी (माहेश्वरी) के नाम पर एक धर्मशाला यात्रियों के लिए बनाई गई थी।

रेलवे स्टेशन एक मील की दूरी पर था। तांगा (घोड़ा गाड़ी) का उपयोग आने-जाने के लिए किया जाता था। यह तालुका केंद्र होने के नाते मुख्तियारकर कार्यालय वहां था। सेठ लधाराम झामनदास मालपानी 10 वर्षों तक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। वह ढाट माहेश्वरी समाज के नेता भी थे और उन्होंने माहेश्वरी सम्मेलन में अध्यक्षता भी की थी।

वहां 3 जिनिंग कॉटन मिल थीं। अनाज का उत्पादन बहुत अधिक था। यह कपड़े का मुख्य बाजार था। यह रेलवे लाइन द्वारा गढ़डो के साथ जुड़ा हुआ था।

पीने का पानी कुओं से मिलता था। पानी पास में बहने वाली नासीर नहर से भी उपलब्ध था। रामापीर का वार्षिक मेला भादरवा सूद बीज पर आयोजित होता था, जहां सभी समुदायों के लोग भाग लेते थे.

पास में बुकेरा और टंडों आदम गांवों में कुछ माहेश्वरी परिवार रहते थे.

नगरपारकर

थरपारकर जिले के पार्कर क्षेत्र में नगरपारकर एक काफी बड़ा गांव और तालुका मुख्यालय था। माहेश्वरी समाज का एक भी परिवार नहीं था, लेकिन यह मिठी, छाछरों आदि जैसे तालुका स्थान के साथ प्राचीन और ऐतिहासिक गांव था। थर उप-मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति 24 o-21'N अक्षांश और 70 o-47' E देशांतर है। 1901 ईस्वी के केंद्र की जनसंख्या के अनुसार, यंहा 2454 व्यक्ति थे।

भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, पार्कर थर से अलग था। थर में रेत के टीले थे, जबकि पार्कर में भूमि लगभग समतल थी या पहाड़ियाँ थीं। नगरपारकर गाँव करुण्झर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। अन्य गांव इस पहाड़ी के आसपास थे।

इस गांव की स्थापना सोढ़ा राजपूतों ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया, फिर 1858 ईस्वी तक थरपारकर के साथ राजनीतिक एजेंट, कच्छ के प्रशासन के अधीन रखा गया था। इसके बाद इन्हें हैदराबाद के अधीन कर दिया गया।

जहां तक मुझे याद है, एक बस कच्छ के रण को पार करने के बाद हारिज (जिला पाटन- गुजरात) से नगरपारकर आती थी। बादिन (थर के पश्चिमी किनारे और सिंध में) से एक अन्य बस कच्छ के कुछ रेतीले क्षेत्र और रण को पार करते हुए नगरपारकर आती थी। रेत के टीलों के अंत के बाद थर के दक्षिण किनारे के समानांतर रण क्षेत्र में कच्ची सड़क को सीमा शुल्क मार्ग कहा जाता था और इसमें सीमा शुल्क जांच चौकी भी थी।

गांव के पूर्व और पश्चिम में बारिश के मौसम में भटियानी और गोरधरों नदियाँ बहती थीं। कई बड़े नीम और अंबली के पेड़ों के साथ अच्छी हरियाली होती थी। ताजी सब्जियां आसपास के गांवों के खेतों से मिलती थीं। पानी मीठा था और कुओं की गहराई कम थी.

निवासी समाज ओसवाल (जैन), श्रीमाली ब्राह्मण, लोहाणा, राजपूत, सुथार, चारण, माली, मेघवाड, कोली और मुस्लिम थे। माहेश्वरी यहां हेड मुंशी या सरकारी सेवा में पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात थे।

लड़कों का प्राथमिक विद्यालय 1870 ईस्वी में शुरू हुआ और अस्पताल 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहां गांधी आश्रम और कुछ जैन आश्रम थे। 1971 में युद्ध के बाद, इन मंदिरों में कोई मूर्तियां नहीं थी। नदी के किनारे बावाजी की समाधि थी।

साराधरो नामक शिवमंदिर पहाड़ियों के बीच में था, जहां शिवरात्रि पर एक मेला आयोजित किया जाता था। लोगों ने रात भर जागरण करते थे। मृगी कुंड के पवित्र जल में विधिवत विधि-विधान के साथ अस्थियों को विसर्जित किया जाता था। अन्य दर्शनीय स्थलों में अंचलेश्वर महादेव मंदिर, अलखवाव, गौमुखी बाइयाँ-रो-बेस्नो, झरनो, भोयरों आदि शामिल थे। ब्रिटिश एजेंट तिरवट साहब का मंच(ओटो) करुंझर पहाड़ी की चोटी पर था। एक अन्य ब्रिटिश एजेंट पालन साहब ने "पालन बाजार" नामक एक बाजार बनाया था, जो अब खंडहर है।

वीरवाह गांव उत्तर में था, जहां "साँधा" तालाब से गेहूं की प्रचुर फसल उपलब्ध थी। कुछ जैन मंदिर वहां थे। आगे जाकर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध "गौड़ी-का-देहरा" वहां थे। पास में "मारुई की-कुंडी" थी जिसने लोक-कथा उमर-मारुई की याद दिलाती थी। उस क्षेत्र से पारसनाथ रुषभदेव की मूर्तियां मिली थीं।

नगरपारकर क्षेत्र में बाजरी, गुवार, मूंग, तिल, एरंडा आदि की अच्छी फसलें होती थी। यात्रा घोड़े या ऊंट द्वारा की जाती थी। मिठी 80 मील की दूरी पर था और आगे नौकोट (रेलवे स्टेशन) 32 मील की दूरी पर था। व्यापार व्यवसाय गढ़डो के साथ था। पहले समय में सिंधुनदी की एक शाखा हाकड़ों नदी पारकर क्षेत्र में बहती थी और परीनगर तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था। कच्छ के रण यह नदी बेहती थी इसलिए कच्छ में पानी भरा रहता था जिससे वाहन व्यवहार होता था। जहाज वहां चल रहे थे पर प्राकृतिक आपदा के कारण ये बंदरगाह नष्ट हो गया। इसके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं।

मुख्तियारकर कार्यालय, बंगला, कस्टम कार्यालय, स्कूल, अस्पताल आदि यह सब गांव में थे।